・紙と電子を合算した出版市場が4年ぶりのマイナス成長

(電子出版、1桁成長に鈍化 22年7.5%増 紙含めた市場、4年ぶり縮小)

■2022年、出版市場は再び軟化

出版市場は電子版を加えたベースで2018年を底に、前年比増加基調に転じたとされてきました。ところが、2022年再び前年比減少となりました。理由は電子版の軟化です。 Continue reading

・紙と電子を合算した出版市場が4年ぶりのマイナス成長

(電子出版、1桁成長に鈍化 22年7.5%増 紙含めた市場、4年ぶり縮小)

出版市場は電子版を加えたベースで2018年を底に、前年比増加基調に転じたとされてきました。ところが、2022年再び前年比減少となりました。理由は電子版の軟化です。 Continue reading

解剖学者の養老孟司氏が、ある本の解説文の中で、現代社会は、自然発生的な社会システムとアルゴリズムで創られていく社会システムとの拮抗、具合のいい塩梅を探っている段階にある、と書いていました。

アルゴリズムで創られていく社会システムとは、スマホに代表される情報技術が変えつつある日常生活、そしてそのイメージの裏側にある、計算や手続きで成立し、合理的なことをよしとする、社会システムのことです。経済や流通、通信分野はどんどん「新しい社会システム」へシフトして行っています。

しかし分野により、また国や民族、宗教により、アルゴリズムで創られていく、「新しい社会」へのシフト状況は様々で、かつ受け入れ、飲み込める程度は異なっています。

出版分野、また書店や本好き人種はどうなのでしょう。 Continue reading

「読書バリアフリー法」の制定を受け、「アクセシブル・ブックス」の推進に必要な情報の業界内流通・業界外発信と、個々の出版社からの要望を吸い上げるために設立された機関。特にTTSの推進とBooks( 日本出版インフラセンターが管理運営する書誌データベース)のアクセシブル対応には当面力をいれていく方針。略称はABSC(Accessible Books Support Center)。現在(2022年5月)は、準備会が発足し(2021年9月)、出版各社の中に、ABSC連絡窓口、担当セクションを設けるよう依頼している段階。

・読書バリアフリー法に対応する<ABSC連絡窓口>設置のお願い https://jpo.or.jp/topics/2021/10/211029.html

アクセシブル・ブックス=アクセシブルな電子書籍+アクセシブルな書籍

アクセシブルな電子書籍=デイジー図書・音声読上げ対応の電子書籍・オーディオブック等

アクセシブルな書籍=点字図書・拡大図書等

2013年6月 マラケシュ条約の採択

2018年4月 日本の同条約締結に関わる手続き完了(発効2019年1月)

2013年6月 障害者差別解消法制定(施行2016年4月)

2016年3月 JISX8341-3:2016が施行(ホームページ等を高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとするための規格)

2018年5月 著作権法の改正(施行2019年1月)

2019年6月 読書バリアフリー法制定・施行

2019年11月 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会の発足 Continue reading

読む、書く行為のデジタル化、したがって液晶画面化が進行している。この変化は果たして、人間の脳の発達や働きにどのような変化を生むのか? 『デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳』はそうした疑問に答えようとする啓発の書。同時に、デジタル時代に「深い読み」が絶滅危惧種にならなくするにはどうしたよいのか、考え抜いた警世の書。

著者メアリアン・ウルフは認知神経科学、発達心理学の専門家。とりわけディスレクシア(識字障害)の研究で著名な学者。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院・教育情報学部の「ディスレクシア・多様な学習者・社会的公正センター」所長です。 Continue reading

◎知恵クリップ|「楽しい」が学習の基盤 プログラミング教育にとっても◎

専門知の生態系(生成と流通)がITで大きく変貌を遂げつつある現代。最近注目を集めているのは、AI技術をつかった、質の高い知識の集積に取り組んでいるQ&Aサイト、「Quora - 知識を共有し合い、世界を知ろう」です。国産でいうと、「Yahoo! 知恵袋」や「OKWave」が該当しますが、「Quora」は「実名制」が基本のサービス。発祥の米国では、サービス・ローンチ時点にバラク・オバマ氏やヒラリー・クリントン氏、Wikipedia創設者のジミー・ウェールズ氏など、米国の政府関係者や専門家が数多く参加し、注目を集めています。 Continue reading

◎知恵クリップ|興味ECの道具立てを急げ!日本の出版業界◎

(中国TikTok・抖音が提案するEC新常識「興味EC」とは?ショート動画アプリの進化|China Cosmetic Lab|note )

「興味EC」とは、

購入のために検索するのではなく、コンテンツを視聴して興味を持ち、

それが購入につながるEC手法

中国の出版市場はその8割がネット経由、ECでの売上です。そのため「棚の力」が役割を発揮する余地が小さく、ネットでの評判が売上の趨勢を決めます。結果、点数ベース・売上上位1%の書籍が、金額ベース・全体売上の60%を稼ぐベストセラー指向の強い市場特性となっています。

その中で、宣伝方法に近時大きな変化が起きています。短尺の動画、日本のテレビショッピングの簡易版のような仕上がりの動画で売る、のが当たり前になっています。顕著なのは児童書販売で、ショート動画のEコマースでの売り上げが全体の6割を占めているようです。(以上、「2021年中国出版市場動向 | HON.jp News Blog」などより) Continue reading

2021年は日本における、知の流通とインターネット、というテーマにとって節目になる年でした。Wikipedia登場から20年目、EPUB3.0リリースから10年目。さらに遡ると、著作権切れの有名文学作品をデジタル化し、ネット上で公開する「Project Gutenberg(グーテンベルグ・プロジェクト)」が始まったのが1971年。今年2021年はその50周年にあたります。

・Free eBooks | Project Gutenberg

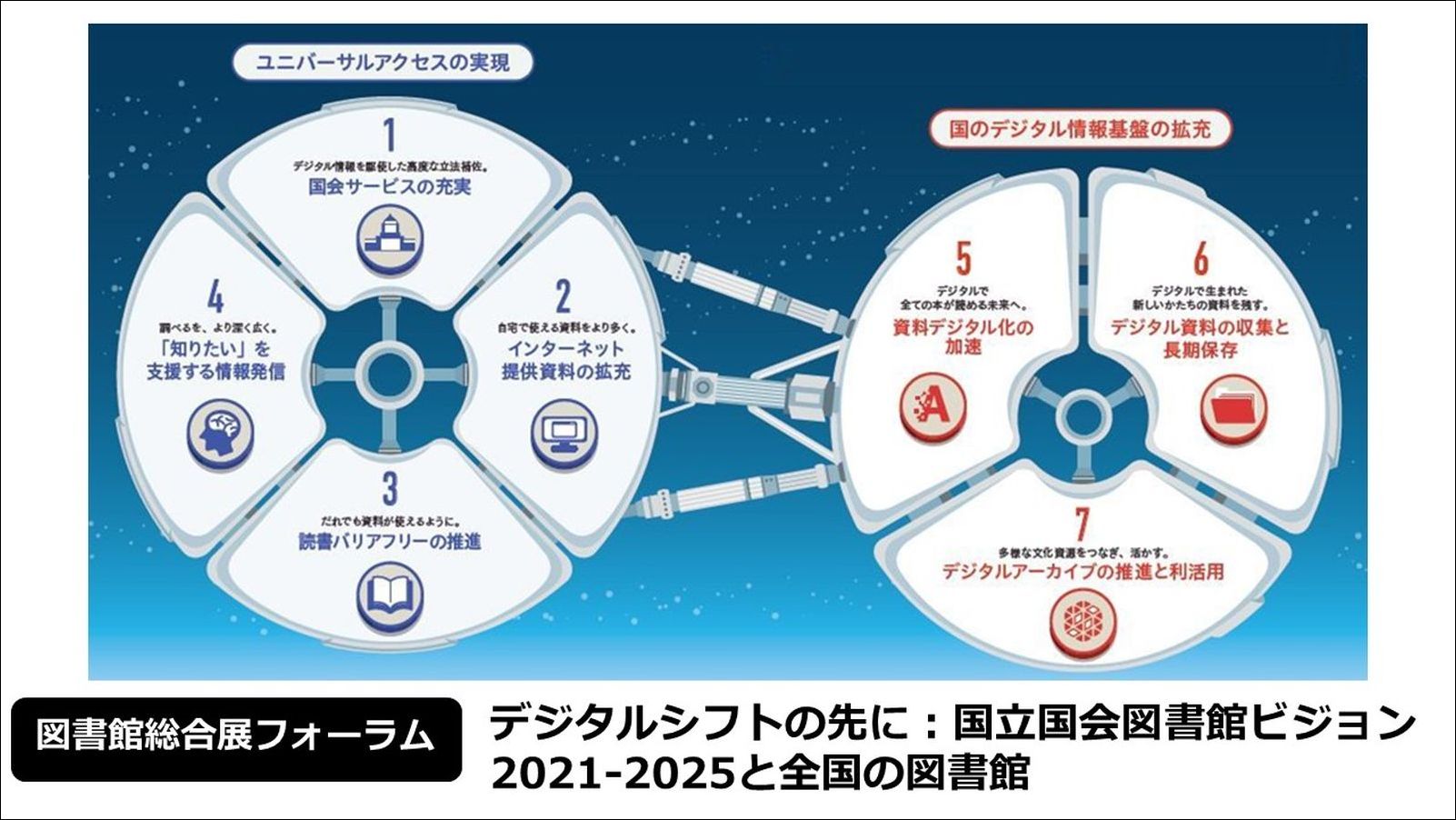

この節目の年の「電子出版アワード2021」の「大賞」に、国立国会図書館(以下NDL)の事業計画書である「ビジョン2021-2025」が選ばれたのはとても象徴的な出来事だったと思います。

・ビジョン2021-2025 国立国会図書館のデジタルシフト

・情報資源と知的資源をつなぐ7つの重点事業

たしかに読書も歌や楽器の演奏、演劇、そしてスポーツも、それがなくて生きてゆくことはできます。しかしことばは、それがなくては社会が成立しない。その意味で、読書には、他の楽しみと違う何かがある、と言っていいのではないでしょうか。 Continue reading

(Z世代はめっちゃ検索してる! 「若者は検索エンジンを使わない」は偏見だった!? https://webtan.impress.co.jp/e/2021/10/15/41754 )

「復調」や「市場の底打ち」が報じられる出版市場ですが、子細に観るとコミック頼り。コミック以外の分野はなお危機の上にある、といってよいでしょう。「書き手→出版社→取次会社→書店→読み手」という仕組みが機能不全に陥りつつあるからです。 Continue reading