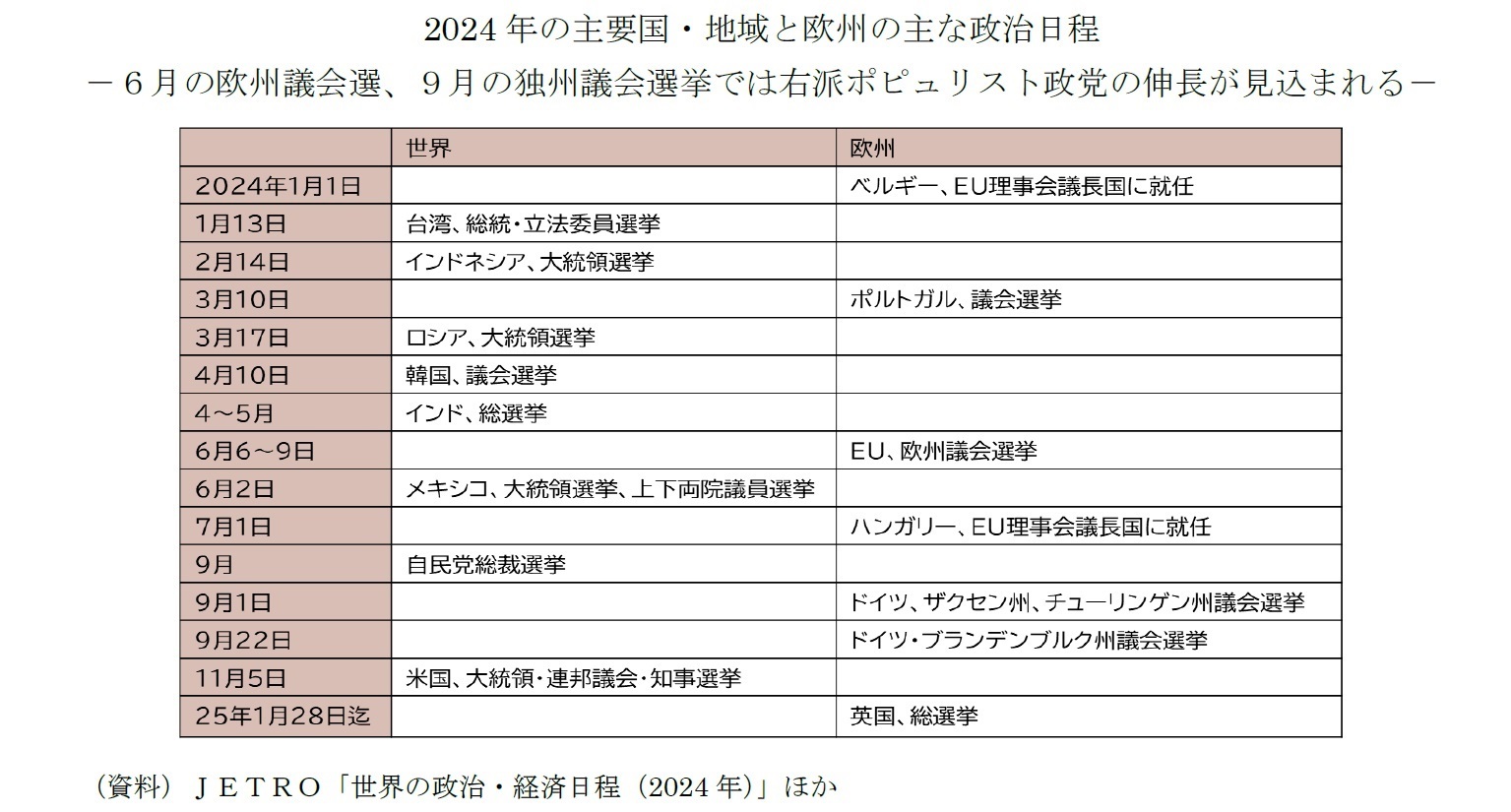

■2024年は選挙イヤー

本年2024年は、人口45億人を抱える約80カ国で選挙と投票が行われます。台湾、インドネシア、ポルトガル、ロシア、韓国、インド、欧州議会、英国など。

なかで最も注目が集まっているのが「現存する世界最古の民主主義」米国の大統領選挙です。

・2024年の主要国・地域と欧州の主な政治日程

(2024年は欧州も選挙イヤー-右派ポピュリスト勢力伸長の行方-)

この選挙イヤーは、それぞれの国内外の経済社会の機構が変質しつつある中で行われるため大変な緊張感を世界に与えています。変化の背景にあり、人々の不満の種になっているのがグローバル化です。グローバル化により貧困はこれまでになく減少したのですが、皮肉なことに豊かな国々ではむしろ不満が高まっています。

(JR東京駅前・丸善丸の内本店のブックフェアに「好書好日」も参加(11月5日まで開催)|好書好日

(JR東京駅前・丸善丸の内本店のブックフェアに「好書好日」も参加(11月5日まで開催)|好書好日