2021年は日本における、知の流通とインターネット、というテーマにとって節目になる年でした。Wikipedia登場から20年目、EPUB3.0リリースから10年目。さらに遡ると、著作権切れの有名文学作品をデジタル化し、ネット上で公開する「Project Gutenberg(グーテンベルグ・プロジェクト)」が始まったのが1971年。今年2021年はその50周年にあたります。

・Free eBooks | Project Gutenberg

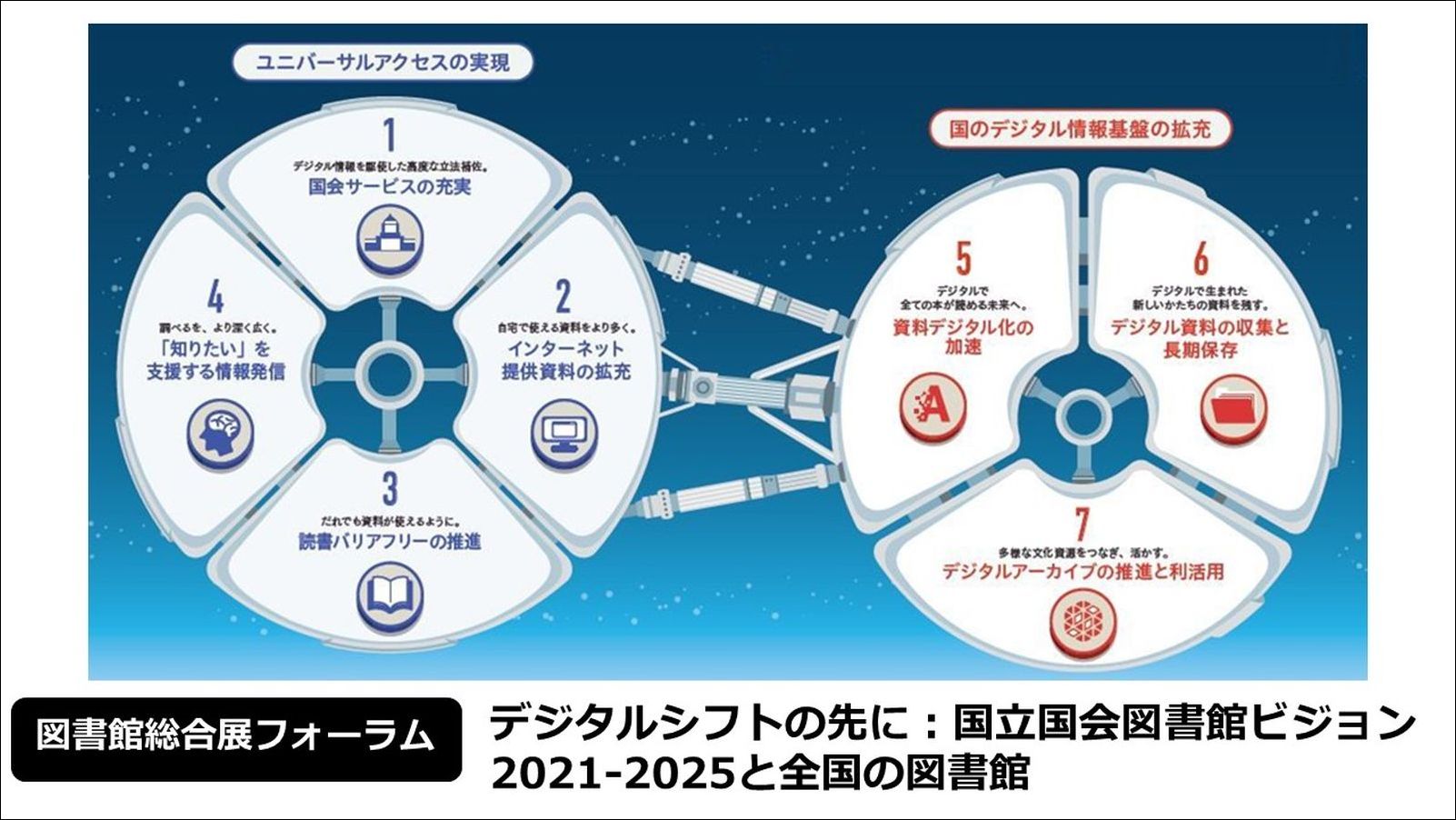

この節目の年の「電子出版アワード2021」の「大賞」に、国立国会図書館(以下NDL)の事業計画書である「ビジョン2021-2025」が選ばれたのはとても象徴的な出来事だったと思います。

・ビジョン2021-2025 国立国会図書館のデジタルシフト

・情報資源と知的資源をつなぐ7つの重点事業