2018年7月総務省は恒例の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」平成28年版を公表した。調査は2014年から始まっており、5年分のデータが揃ったということで、「過去5年間の経年分析」という特集が組まれたのが今回の特徴。

この調査は人口構成に応じたサンプリングを施し、その時の日本人全体の平均的な情報行動の様子を、「平均利用時間」で浮き彫りにする調査。しかも同時に、「行為者率」と「行為者平均時間」のデータが公開される。

「平均利用時間」=(「行為者数」 × 「行為者平均時間」) ÷ サンプル総数

平日二日間と休日のデータがあり、たとえば、2016年(平成28年)の調査対象日・平日にラジオを聴取していた人は、二日間で延べ249人おり、「行為者平均時間」が207.6分なので日本人全体のラジオの「平均利用時間」は17.2分となる。

これはラジオを聴いた人も聴かなかった人も含めた「平均利用時間」が17.2分ということだ。

ラジオを聴くという行為を行った人(二日間聴けば「2」カウント、一日だけ聴けば「1」カウント)の割合、「行為者率」は8.3%(=249 ÷ 3000)、聴いた人の二日間「延べ時間」は51,695分なので、「行為者平均時間」が207.6分(51,695 ÷ 249)と計算されることになる。(調査報告書に「延べ時間」の項目はない。筆者が独自に計算したもの)

そしてこれとは別に時々のテーマについてのアンケート調査も別途実施されている。

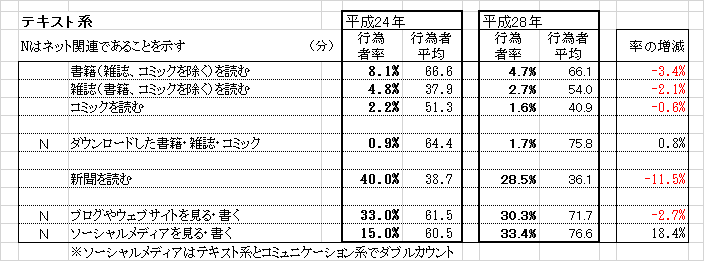

「勢い増す「LINE」と「Instagram」、頭打ちの「Facebook」と「ニコニコ動画」」と報じられたのは、このアンケート調査のほうである。

・図:Facebookの利用率の推移(全世代と年代別)

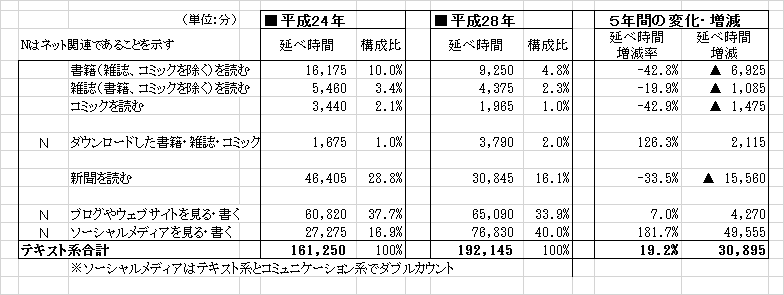

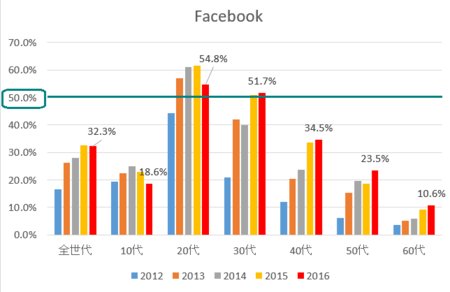

さらに、分析軸として、テキスト系/コミュニケーション系/動画系(テレビ番組とそれ以外の動画)といったものを準備している。

ここでテキスト系とは書籍・雑誌・コミック閲読/ダウンロード済みの書籍・雑誌・コミック閲読/新聞閲読/テキスト系サイト(ソーシャルメディア /ブログ・ウェブサイト)利用で構成される情報行動のこと。

またコミュニケーション系とは携帯通話/固定通話/ネット通話/全ソーシャルメディア利用/メール利用を指す。つまり、SNSはふたつの分析軸に登場している。

図:情報行動全体と分析軸

■調査報告書の要点

1.テレビはなお日本人の情報行動・生活シーンの中の王様。

テレビ(リアルタイム視聴及び録画視聴)、インターネット、新聞及びラジオといった、主なメディアの中で、テレビ(リアルタイム)視聴の「平均利用時間」が、微減傾向が認められるものの、最も長く、平日168.0分・休日225.1分で他のメディアを圧倒している。

2.インターネットの「平均利用時間」は着実かつ急速に伸長。

インターネットの「平均利用時間」は平日99.8分、休日120.7分。テレビを追いかけているが、まだその背中をとらえるところには至っていない。

3.ネット利用を伸ばした利用目的

主なメディアのうち、テレビ端末はテレビ番組の視聴、新聞は新聞記事の閲覧、ラジアはラジオ番組の聴取にほぼ特化している。これに対し、インターネットは電脳空間での情報基盤、インフラなので多様な目的に使われる。

ネット利用が伸長する中で、もっとも情報行動・生活シーンを変化させた「利用目的」は、10代、20代の「SNS利用」と「動画サイト視聴」だ。

4.変化の背景

この背景に、「スマホ等のモバイル端末とクラウド」の出現と定着、そして「スマホによるネット・アクセス」の増大があるのは言うまでもない。

5.10代、20代の変化

ちなみに10代、20代でSNSと動画サイトの利用が増大したのに対し、大きく利用を減少させたのは、テレビ受像器(リアルタイム)利用とメール利用。

また、「固定電話」と「DVD動画」のふたつはほとんど死語になっており、「雑誌」もその領域に限りなく近づいている。

図:20代情報行動の経年変化

ただ10代、20代のテレビ離れの全体への影響は小さい。つまり10代、20代の人口構成比率はそれぞれ(2016年、平成28年時点)で9.3%、14.5%であり、全年齢ベースでの経年変化(2012年から2016年、平成24年から28年)では、1.で見たようにテレビの優位を脅かすまでの結果とはなっていない。

逆にSNSと動画サイトの利用は、ほぼ全年代で生じている現象で、10代、20代の動きが全体の趨勢を後押ししたと言える。

だいたい以上が総務省の公表を受けて書かれた、各種メディアによる調査報告書の要点ではないだろうか(「延べ時間」概念は別にして)。

■スマホで回避された「テレビ番組」の危機

テレビの視聴は比較的年齢の上の層、特に高齢者に支えられており、ネットシフトする若者からは見放され、早晩テレビが危機を迎えるという言説が21世紀10年代のはじめのほうにあった。

・録画して番組が見られるようになるとCMがカットされ、経営の根幹を揺るがす事態となるかもしれない(テレビの同期性のメルトダウン)

・テレビの画面が映画のDVDやネット画像に席巻されはしまいか

などなど。

たしかにこの調査でも年齢階層別で若い層はその上の年齢層に比べテレビ視聴の「行為者率」が低い。

しかし、ここで「スマホ等のモバイル端末とクラウド」のおかげで、これでも若者はテレビに残ったと言えるのではないか、という仮説が十分提示できるデータがある。

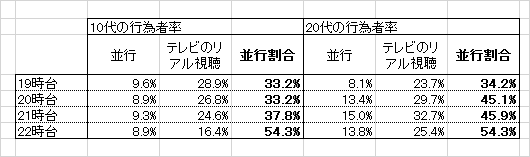

「ながら視聴」だ。

テレビ(リアルタイム)視聴とインターネットの並行利用、つまりテレビを観ながらその番組のことについて、友達と会話する、あるいはコメントをSNSに投稿するといった形態のことを「ながら視聴」という。

「ながら視聴」の分析は、「特集 過去5年間の経年分析」の目玉のひとつである。それによると、夜のゴールデンタイム、10代のながら視聴率(並行利用割合=テレビ(リアルタイム)視聴をしているもののうち何割がネット利用をしているか)は33~54%。20代のそれは34~54%である。

図:10代、20代のながら視聴率(2018年)

実はテレビの同期性が「ながら視聴」を支えている。20世紀、翌朝の教室や職場で交わされた、「昨日のあの番組を見た?」「おもしろかったよね」という生活シーンが、21世紀、場所は異にしながら、リアルタイムで同じ時間帯に感想を言い合うシーンへと変化していったのだ。

テレビの側に特段の工夫はなかったかもしれないが、テレビの同期性が期せずしてスマホによるコミュニケーションの活発化の波に、テレビが乗る道を開いてくれたのだ。

ネットなかりせば、若者のテレビ視聴はもっと減少していたかもしれない。

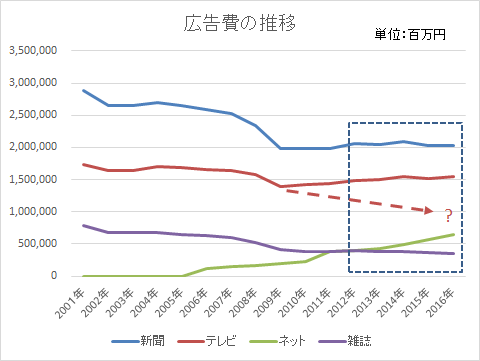

ネットなかりせば、テレビ広告は21世紀に入ってからの減少トレンドを一直線に、右肩下がりしていたかもしれない。

図:広告費推移

(長期データ|特定サービス産業動態統計調査|経済産業省 http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result/result_1.html より筆者作成)

(長期データ|特定サービス産業動態統計調査|経済産業省 http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result/result_1.html より筆者作成)

この「テレビ」の話は、コンテンツ(作品)とコンテンツを流通させるメディアを運営する会社の命運が同期する形で、スマホとクラウドの恩恵を受けた事例。ところが新聞はややその趣を異にする。

■スマホに救われた「ニュース記事」

新聞の行為者率は2012年の40%から28.5%(2018年)へと大きく減少した。この間、SNSの行為者率が15.0%から33.4%へ拡大、両者の地位は逆転している。ちなみにブログやWEBサイトの行為者率は横ばいで、結果、これも新聞を凌駕した(30.3% 2016年)。

図:テキスト系経年変化

新聞社の経営の悪化は巷間よく伝えられるところで「行為者率」急落は驚く指摘ではないだろう。

しかしこの話には続きがある、コンテンツ(作品)とそのコンテンツを流通させるメディアを運営する会社の命運とが乖離しているのが新聞だからだ。

実は新聞記事はこの5年間で読まれるようになった。スマホとクラウドのおかげで。

下記図は「アンケート調査」の方から出てきたもので2013年からのデータしかない。だがこの図で明らかなことは、新聞記事を読まない層がトレンドとして減少していること(下図右端の「いずれの方法でも読んでいない」が減少)。つまり新聞「紙」は読まれなくなったが、新聞「記事」はよく読まれるようになっている。

図:ニュースを何で読むか 経年変化

記事がデジタル化され、記事単位に一意のURLが付与されたことで、何々新聞の記事というくびきから放たれた「記事」たちは、あるいはポータルサイトで取り上げられ、SNSで噂にされ、ブログで引用されるようになったのだ。最近ではテレビ番組で「ヤフーニュース」のランキングが取り上げられもしている。

事情は海外も同様。海外の新聞社はこういった変化に機敏に対応、編集体制を大きく変える動きがあるが、日本の新聞社はまだまだだ。これが日本で「コンテンツ(作品)とメディアを運営する会社の命運とが乖離」する一因となっている。

ここで海外新聞社の代表としてニューヨーク・タイムズの動静を見てみたい。

2014年5月にリークされた96ページにも及ぶ「イノベーション・レポート」で、デジタル化へ、そしてスマホとクラウドの世界へのチャレンジを経営方針として社内に明示したニューヨーク・タイムズ社は2015年に「一面会議」を廃止し、業界を驚かせた。

紙とデジタルとでは、ニーズと必要なスキルが異なる。社内の価値観、これまでの伝統や習慣を変える必要がある。その象徴として、「一面会議」を廃止したのだ。紙面至上主義から、デジタル化され、一意のURLを保持したマイクロコンテンツへ、社内体制を変えるための大鉈だった。

「一面」は新聞の顔だ。だから「一面会議」は、新聞社のすべての仕事の起点であり、そこでの各社員の言動とその結果は人事評価の重要な情報でもあった。 その習慣と伝統をニューヨーク・タイムズ社は捨てた。デジタルへ移行するために。

この2015年時点の取締役15名中に、すでに、インターネットラジオ局パンドラ・メディアのCEO、通信大手ベライゾンの元上級副社長、MITメディアラボ所長の伊藤穣一、ホテル・航空券等の旅行に関するオンライン予約を扱うエクスペディアCEOとフェイスブックの役員が名を連ねていた(現在も在任)。まるでIT企業の役員陣のようだ。このことからも、ニューヨーク・タイムズ社の決意のほどがわかる。

この結果、ニューヨーク・タイムズ社の収益構造は新聞広告からデジタル版を支えにした購読料へと大きくその内容を変えている。

(出典:How is The New York Times Really Doing? – Om Malik https://om.co/2017/02/20/how-is-the-new-york-times-really-doing/ )

2016年NYTimesの後をWSJも追いかける。ポイントは「紙からデジタルへ、パソコンからモバイルへ、グローバル展開、そして組織内の横の連携」(ウォールストリート・ジャーナル、「デジタル型編集局」へ組織改造 http://bit.ly/1R8hO7Q )。

新聞「紙」の「行為者率」が急落していく中で、再起動せよと、新聞「記事」たちは言っている。日本の新聞社もこの声にもっと耳を傾けるべきだろう。

さて新聞は「記事」単位にマイクロコンテンツ化することで、自ずから「スマホ最適化」を果たすことができ、その結果上述の変化が起きうる素地ができた。ところが、書籍ではここにも難所があることになる。

テレビ、新聞の次は書籍を見てみよう。

■スマホからの援軍に手を差し伸べる工夫がない「書籍」

「書籍を読む」の行為者率は2012年の時点で8.1%あった。その行為者の「読書」平均時間は66.6分。

図:テキスト系経年変化

この「66.6分」は、ブログの61.5分、SNSの60.5分に引けを取らないばかりか、新聞の38.7分よりはるかに多い。

ところが、5年後の2016年。「書籍」の行為者率は4.7%となる。行為者の「平均時間」はほとんど変わらず。その結果、「テキスト系の情報行動」の中に占める「延べ時間」の構成比率は10.0%から4.8%へと半減してしまった(図:延べ時間分析経年変化)。

「テキスト系の情報行動」の「延べ時間」総数に占める、「ブログ+SNS」のシェアは2012年の54.6%から2018年には73.9%へと伸長した。この波に「新聞記事」は乗れたが、「書籍」は乗れることがなかった。

図:延べ時間分析経年変化

■書籍が、あるいは<本>が読まれるために

ただ幸いなことに書誌データはデジタル化されている。後はそのアクセス頻度をどうやってあげるかの工夫が、まずは必要だろう。※1

次に行うべきは、「書籍」のマイクロコンテンツ化(例:章単位)とそれに一意のURLを施し、ブログやSNSに取り上げられるようにする工夫。あるいは、ポータルサイトにとりあげられるようにする工夫だろう。

ちなみに米国では疑似的なマイクロコンテンツ化が、「スニペット表示」形式でGooglebooksというプラットフォームの上で進められている。少なくとも「書籍」本文の全部が、「部分」としてなら検索にひっかかって検索結果に出てくる。その規模、推定数千万冊(詳しくは「機械が「読む」時代の知に対応するために」 « マガジン航[kɔː] ご参照)。

さらに考えられるのは、マイクロコンテンツという「書籍」のスタイルを創造すること。紙の書籍とは異なる新しい<本>の形を、スマホ最適化の要請に応えるために創出する道があるかもしれない。

翻って百年前の漱石の新聞小説は、当時勃興してきた新しいメディア、あるいはプラットフォーム(=新聞紙)のうえで、新聞最適化、すなわち「日次配信、総文字数一定」という要請に応えるために、創出され、そして見事に成功した作品群である。

このとき朝日新聞社は、漱石を社員として採用、編集長より高い給与を用意したうえで、作品の著作権は社として放棄。だから漱石は新聞メディアで宣伝効果が働き、「連載が完結したら出版したい」と言い寄ってくる出版社に対し、著作権者として対応し、給与とは別に印税も享受することができた。

漱石はこの要請に応えるため、新聞紙上での縦の文字数と行数に合わせた特注の原稿用紙を自ら準備した。それはいまでいえば、Webという勃興してきたメディアとそのプラットフォームに最適化されたCSSを新聞社が考案、著者がそのエディターを準備する行為に似ている。

百年前ではなく、また新聞用コンテンツでなく、いま、書籍コンテンツについての「Webプラットフォームに最適化されたCSS」とはなんだろう。それはスマホ最適化された<本>のCSSを作ることに他ならないだろう。紙の「レプリカ」ではない電子書籍、そのCSSを作る営為のことだ。今は海外も含め実例を探すのは難しい(※2)。しかしEPUB規格標準化団体であるIDPFとW3Cが統合された(詳しくは「W3C と IDPF との組織統合 ご参照)ことは、スマホ最適化された<本>のCSSが産まれてくる未来を予感させる。※3

気が付けば2020年からなんと小学生が「プログラミング(的思考)」を学習する時代がやってきている。電子書籍のCSSをいじることくらい、出版業界の大人たちもそろそろ始めていいのではないだろうか。

※1:

この観点でカーリルと版元ドットコムの次の試みは興味深い。

・書誌情報や書影データを高速APIで提供する「openBDプロジェクト」、版元ドットコムのデータをカーリルがAPI化 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1040445.html

※2:

数少ない事例のひとつとしてiCardbookがある。

・アイカードブック(iCardbook)| 詩想舎 http://society-zero.com/demo/index.html

※3:

2017年2月1日 EPUBの推進団体IDPF(International Digital Publishing Forum)はW3Cに統合され、電子書籍標準規格のEPUB 3.0/3.0.1についての今後の仕様検討はW3Cで行われることに。

・W3CとIDPF正式統合 - 出版の未来形を描くロードマッピング https://www.w3.org/2017/01/pressrelease-idpf-w3c-combination.html.ja

2017年6月27日 Advanced Publishing Laboratory(以下「APL」)が大手出版4社と出版デジタル機構そしてW3Cの東アジアホストである慶應大学SFC研究所と共同で設置された。APLは標準化研究・推進団体、つまり今後のEPUB標準や日本での電子出版を研究・推進する目的で設立されたもの。大手出版4社とは株式会社KADOKAWA、株式会社講談社、株式会社集英社、株式会社小学館。

・未来の出版に関する研究をおこなうAdvanced Publishing Laboratory(APL)の共同設置 http://www.jepa.or.jp/keyperson_message/201708_3649/

関連URL

本のネットワーク化 – iCardbook|知の旅人に http://society-zero.com/icard/network