(個人用のメモです。議事録ではありません。特に今回は、当日の講演内容に加え、講師山田 俊浩 氏のインタビュー記事2本を参照しながら、巨人の肩(Googleアルゴリズム)に乗ることで成功した事例、という感想を整理しました)

2本のインタビュー記事:

●Yahoo!ニュース、SmartNews、東洋経済オンラインが語る「プラットフォーマーとメディアの関係」 https://www.advertimes.com/20161007/article234835/

●東洋経済オンラインの成長の裏側を山田俊浩編集長が解説 http://logmi.jp/151328

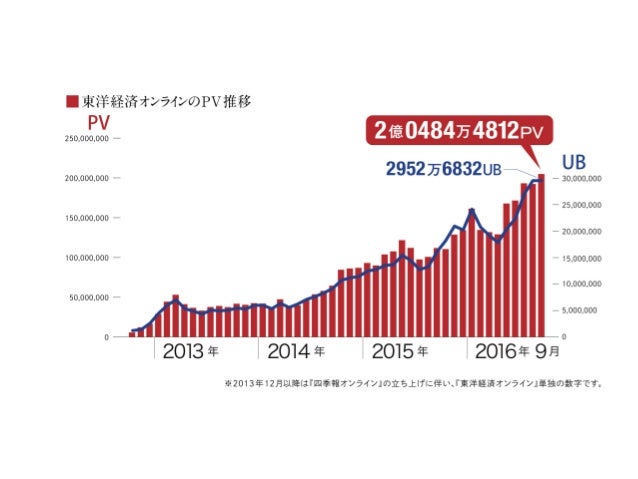

読み放題サービスの席巻により変容を迫られる電子雑誌。その中で、月間1.9億PVを稼ぐ「東洋経済オンライン」の快進撃、また、デジタル事業の強化により増収増益を続ける「ハースト婦人画報社」が提案する海外市場への展開。電子雑誌成功事例から、国内と国外に向けた今後の戦略までを伺います。

「電子雑誌:国内での成功事例と海外へ向けた取り組み」

●第一部:『硬派なニュースサイトが、なぜ成長を続けられるのか 〜東洋経済オンラインの戦略とは?〜』

講師:株式会社 東洋経済新報社

東洋経済オンライン編集長 山田 俊浩 氏

・プレゼン資料:東洋経済オンライン http://www.slideshare.net/JEPAslide/ss-67340285

山田 俊浩 氏がどこまで意識的であったかはわからないが、東洋経済オンライン編集長の成功の理由は、検索エンジン最適化を愚直に実践したことによる。そのことで同業他サイトがとても及ばない髙いPVを実現。ブランド構築と広告収入確保に成功した。

1.良質なコンテンツが一番のSEO

SEOという単語にあまりいい印象を持たない人は多い。しかしそれは偽のSEOが横行した数年前までの時代にSEOにたずさわったがゆえの宿痾。「良質なコンテンツが一番のSEO」という環境に、現在はすっかり変わった。要はGoogleの検索エンジンが賢くなったのだ。

確かに10年ほど前は、単にあるキーワードを記事の中に詰め込みまくるだけで、サイトを上位表示させることができた。あるいはそうすることを推奨し、その作業をすることでSEOコンサルティングと称することができた。

しかし今は違う。

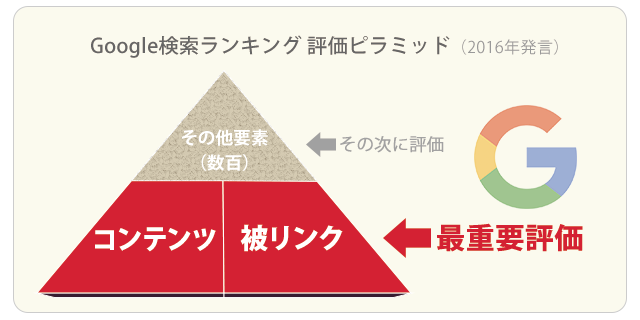

Googleは1998年に検索事業をスタートさせたが、2005年から人工知能の機械学習機能を採用し始める。そして2015年、ディープラーニング研究の成果物である、「rankbrain」導入を公表した。

その際、「rankbrain」を指して、「Webページをランク付けするための三番目に重要な要素」と言ったことから、「じゃあ、一番目、二番目は何なんだろう」と大騒ぎになった。

それが今年、2016年3月、ランキング要素のTOP3として公式に発表されたのは、従来からSEOの専門家が指摘していた通り、コンテンツとリンクだった。

つまりその記事を読みにきたユーザーの(検索クエリーに対し)、適切な内容が盛り込まれていること。そして読んだユーザーが思わずリンクを貼ってくれれば、それがさらに証明されることなる。

たとえば「掃除機が壊れた」というワードで上位を取りたいとき、「掃除機が壊れた」という言葉の入ったページを作るのではなく、ユーザーの知りたいことを汲み取り、「本当に故障したかを調べられる」ページを作ろうという発想が大事」、といった具合だ。

そう、JEPAセミナーのタイトルにあるような、「硬派なニュースサイト」こそが検索結果上位にくる事業環境がGoogleにより準備されてきたのだ。その巨人の肩に上手に乗ったのが山田氏だと思われる。

2.東洋経済オンライン編集長 山田 俊浩 氏がやったこと(1)=コンテンツ戦略

・手作業にこだわる ルーティン化を避ける

私は編集者が1日1~2本の記事を丹精込めて編集するという“手作業”にこだわっています。数を増やそうとすると、仕事のやり方が乱暴になると同時にルーティン化してしまうからです。

『週刊東洋経済』を担当していたときも感じていましたが、ルーティン化していくと途端にコンテンツは死んでいくものです。何かの特集も、定番だと思った瞬間に勢いを失ってしまう。後の号でやったときは繰り返しになるということです。常に新鮮な気持ちでやっていかなければ読者の求めることに応えられません。

(出典:Yahoo!ニュース、SmartNews、東洋経済オンラインが語る「プラットフォーマーとメディアの関係」 https://www.advertimes.com/20161007/article234835/ )

・トレンドを独自の視点で データを使って

我々は『会社四季報』という媒体も出していますので、いろんなデータを集めています。そのデータを活用したランキングモノは定番になっています。

あと、MBAとかデキるビジネスマン向けにすごくフォーカスしていた面があったんですけれども、今は「格差社会」というところに注目していまして、これは『週刊東洋経済』の切り口でもあるんですけれど、そういった社会問題についても最近、積極的に取り上げ始めています。

(出典:東洋経済オンラインの成長の裏側を山田俊浩編集長が解説 http://logmi.jp/151328 )

下図は、PVの推移を著したグラフだが、若干の下降を経験する時期もある。このことを次のように説明していた。

・2015年5月、早い記事から参画していたSmartNewsが、たくさんの提携先を導入したことで若干のPVの下降が発生。これを教訓に、オリジナルな自社記事をより充実させ、自身のサイトのUIを改善した。

・2016年3月、その前1月の「ベッキー騒動」に便乗した記事がPVをあげたが、すぐに逆の反落が起きてしまった。今一度、「硬派なニュースサイト」たることへの自覚を意識した。

3.東洋経済オンライン編集長 山田 俊浩 氏がやったこと(2)=被リンク戦略

東洋経済オンラインには、編集部が作成したコンテンツを掲載するとともに、他社メディアのコンテンツを載せるキュレーションサイトのような側面もあります。これは、ユーザーである読者が知りたいことを分析した上で、自社が得意でないものは他社と組んで提供しようと考えた結果です。いわば「マーケットイン」の考え方に立っています。

(出典:Yahoo!ニュース、SmartNews、東洋経済オンラインが語る「プラットフォーマーとメディアの関係」 https://www.advertimes.com/20161007/article234835/ )

この発想の結果、自社記事の配信先と記事転載先という、ふたつのパートナーを東洋経済オンラインは持つことになる。

すると自然に、「被リンク」が大量に発生する。

様々なメディアから記事を掲載してくれないかという依頼があり、それぞれ個別に担当者を決めてやり取りしているメディアが25から30くらいあります。ただ、そこでいわゆる「プラットフォーム的」な振る舞いをしないように気をつけています。記事転載や記事交換はお互いに納得をした上で進めるべきものなので、こちらのルールを説明するだけでなく、パートナーの要求もよく聞くようにしています。

(出典:Yahoo!ニュース、SmartNews、東洋経済オンラインが語る「プラットフォーマーとメディアの関係」 https://www.advertimes.com/20161007/article234835/ )

Googleの検索結果で上位を獲得するためのふたつの要素。良質なコンテンツと被リンク。これを着実に実行していたのが、東洋経済オンラインだったと言える。

4.ニュースサイトは有料? 無料?

見落としがちだが、上記2つの施策が奏功したのは、「オープン」に徹したからだ。

ログインも不要、すべての記事が無料で読者に供される。当然Googleの検索ロボットもすべての記事を見に来るわけだ。

米国における「失敗事例」を総括したジェフ・ジャービスは「価値があるから有料」はリアル世界のセオリー、ネット世界では「価値があるものほどオープンに」と言った。

※但し「有料」を100%否定しているわけでない。「有料」で生きてい行けるのは少数だといっている。たとえば米国で「有料」でやっていけるのは、WSJとNYTだけ、と。

WSJは株式取引に関連した情報を得ることで読者は「儲ける」ことができる。自分が「儲け」られるのであれば、人は金を支払う。

また一つの国で1社くらい、全国紙に相当するようなポジションを得るマス・メディアはありうる。米国で言うと、それはNYTだろう。

5.紙との棲み分けは可能なのか

現状、紙の媒体である「週刊・東洋経済」と「東洋経済オンライン」は全く別物。その意味で棲み分け、併存はできている。

編集体制も全く別だが、一見すると無料のサイトを有しながら、その横で果たして有料の紙媒体が成立するのだろうか。成立するにはどういう条件が必要なのだろうか、ということが疑問になる。

これに対し、山田氏はこのように解説した。

・「東洋経済」を持っている、読んでいる、ということが絵になる、ステータスになる。ブランドになる。そういう「プレミア感」を獲得することが、生き残る道だろう。

・定期購読者の数が生命線の事業だが、ホテルに「東洋経済」を抱えて立つことが「カッコイイ」。「東洋経済」を持って食事に行くと、レストランの扱いがちょっと違う、ようなところまでいければ、欧州における、「FT」や「Economist」のポジションに立つことになる。

なかなか示唆に富む、書籍の世界では「専門書」出版社に参考になるセミナーであった。