デジタル化時代の専門書出版

(1)専門書の売上推移

(2)専門書の相対化

(3)教科書、啓蒙書はどこへ行った

(4)「越境する知」と「知の体系的血肉化」

(5)XUB:eXtensible Utilization of Books

(6)電子化作業の協業化、、あるいは「公」の視点

(2)専門書の相対化

なぜ専門書は全体の趨勢以上の激しい勢いで減少の一途を辿っているのか。業界の中の人の声を聞こう。

ここでは、東京大学出版会の橋元博樹氏の論考、「学術書市場の変化と電子書籍(「情報の科学と技術 65巻6号(2015)所収)」、 京都大学学術出版会の鈴木哲也氏・高瀬桃子氏共著の『学術書を書く(京都大学学術出版会 2015年)』、有斐閣の鈴木道典氏の「「変わる大学、変わる図書館(第17回図書館総合展 )」からの知見、情報を拠り所に整理してみる。

いまほど、人々がこまめに調べ物をする時代はない

そもそも本は、ここ30年ほどの間に生じた情報環境の大規模な変動の中にある。従来の書物、電話、映画、ラジオ、テレビといった各種通信手段に加えて、インターネットが膨大な情報・データの流れを産みだした。

そこではかつてない規模とそしてスピードで、さまざまな情報・データ(テキスト、画像、動画他)が生成され、蓄積され、また通信、交換、流通する時代に突入している(情報爆発)。

これを背景にいまほど、人々がこまめに調べ物をする時代はない、といっていいだろう。もっというといまほど、人々が画面をなぞる時代もない。スマホやタブレットの画面を人々は指でなぞり、文字や映像を大量に目にしている、日々の生活の「当たり前」として。

『オンライン・バカ--常時接続の世界がわたしたちにしていること』はネット以前の時代と今とを比較、考察した翻訳書のタイトルであるが、その原題は『The End of Absence』。つまり情報の流れに接しないでいる空白の時間の終焉が訪れた、と大きな文明史的な転換点に私たちがいることを示唆している。

これから触れる上記3氏の考察はビジネスの現場からの葛藤ゆえか、この文明史的な転換点の認識が徹底していない、あるいは「その影響はある程度もう少し先のこと」としている部分があるように見受けられる。このWP記事は、その「もう少し先のこと」の部分をやや先取りして、拡大させて観てみよう、考えみようとするものである。

学術コミュニティの中で、ではなく、日々の生活の「当たり前」に、どうやったら「専門書」を解けこませられるか、が設定された問題、テーマだと思うからだ。

それは『電子本をバカにするなかれ』の著者、津野海太郎氏がいう第四段階を想像することにもなるだろう。

(第一段階)好むと好まざるとにかかわらず、新旧の書物の網羅的な電子化が不可避に進行していく。

(第二段階)その過程で、出版や読書や教育や研究や図書館の世界に、伝統的なかたちの書物には望みようのなかった新しい力がもたらされる。

(第三段階)と同時に、コンピューターによってでは達成されえないこと、つまり電子化がすべてではないということが徐々に明白になる。その結果、「紙と印刷の本」のもつ力が再発見される。

(第四段階)こうして、「紙と印刷の本」と「電子の本」との危機をはらんだ共存のしくみが、私たちの生活習慣のうちにゆっくりもたらされる・・・。

専門書の相対化

「出版」が学術コミュニケーションの唯一の手段だった一昔前とは、全く違う異空間を我々は航行中だ。その結果ジャーナルとともに学術専門書、書籍というパッケージが、デジタル化時代にその地位、機能が相対化されていることを『学術書を書く』は指摘している。

すなわち、

「1980年代、「形あるものとしての書物」以外のさまざまなメディアが、学術コミュニケーションを担うようになってき」たことで、「四半世紀前までは、印刷媒体としての紀要類や学術雑誌、学術書しか発表の手段がなかったものが、今は、インターネット上のさまざまなメディア--学術情報リポジトリや研究者個人のウェブサイト等--を用いて直接情報を発信することも含めて、非常に多彩な手段があ」

るということになった(『学術書を書く』)。

これを学術書の相対化、と著者の鈴木哲也氏は呼んでいる。

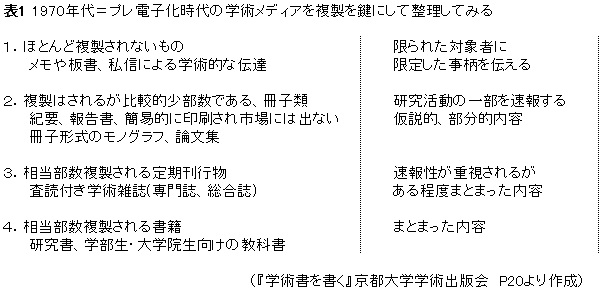

相対化はコスト要因、複製に要するコストの違いから生じている。70年代までの「プレ電子化時代」、プリンターが研究室や家庭にはほとんどなかった、印刷機が高価であったころの学術コミュニティの媒体を鈴木氏はコスト要因から整理する。

このコストのタガがはずれてしまって、メディア間の位置関係の安定がくずれてしまった(例:板書はスマホで撮影可能、メールは9割がたがデジタル化され、「限られた」範囲というのがどこなのかSNSでは見えにくい。法律で論文はオープンにされることが義務付けられ、機関リポジトリでの発表が当たり前になった等)のが現在だというわけだ。

小説などの一般書の世界からは見えずらいかもしれないが、実は相対化はまず、学術論文雑誌の世界で急激に、また大きな変動をもって、また変革の嵐として始まったのだった。

「1990年代にはじまった学術ジャーナル(専門雑誌)の大量電子化。ジャーナル価格高騰への対抗策としての米国を中心にとりくまれたオープンアクセス運動、その2000年代的な展開である機関リポジトリ、つづくオープンアクセス出版モデルの台頭など、この世紀末をはさんだ学術コミュニケーション界はデジタルネットワークを軸に、これまでにない大きな構造変動を起こしている『学術書市場の変化と電子書籍』)」。

そしてこの構造変動はまだ続いている。たとえば、「電子ジャーナルで起きた、編集委員会の反乱(オープンアクセスのパラドックス )」。

専門書以外の書籍を取り扱う専門書出版社

それではこのような急激な売り上げ減少の中、供給側の専門書出版社はどう対応しようとしているのだろう。ちなみに、「(1)専門書の売上推移」でとりあげた3点の本はいずれも専門書出版社からの刊行物だ。

勁草書房:『知識資源のメタデータ』:C3000=専門書/単行本/総記

国書刊行会:『電子本をバカにするなかれ』:C0036=一般書/単行本/社会科学・社会

京都大学学術出版会:『学術書を書く』:C1000=教養書/単行本/総記

「「勁草」とは「勁(つよい)草」のことであり、中国の古典『後漢書・王覇伝』の「疾風知勁草」(疾風に勁草を知る)に由来しています。常に時流に流されることなく、信念を持って“良書の出版・普及に”との願いを込め、学習院院長であった安倍能成先生がご命名くださったものです(会社情報(沿革) - 株式会社 勁草書房 )」

「国書刊行会は、1971年学術資料書籍の復刻出版を目的として設立、『明月記』『玉葉』の復刻版刊行によって産声をあげました。(会社案内|国書刊行会 ) 」

「小会(一般社団法人 京都大学学術出版会)は京都大学を中心とする我が国の研究者、研究機関の研究教育活動の成果、大学が所有する文化財、学術資料、知的財産を公表する機能を担っています。京都大学学術出版会:著者の方へ )」一般社団法人 京都大学学術出版会

既にみたように、3点のうち、1点のみがCコード上の「専門書」であって、他の2点は一般書、教養書のカテゴリーに属す。なるほど、Cコード上の専門書以外の本にも手を広げることがまずは、専門書急落(全体の減少率より急減な減少)を補う経営戦略なのにまず気づく。

専門書と専門書出版社

さて、使う人によって、学術書であったり、専門書であったりするので、ここでの、このWP記事でのことばの使い方を暫定的に整理しておく。

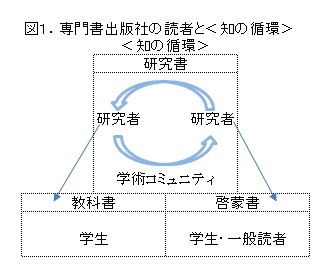

ここでは次のように、専門書は研究書と教科書、啓蒙書からなる、と、ひとまず置いておこう。

この中の、研究書の刊行こそが専門書出版社のミッション、存在意義である。しかし研究書はリスクが高い。売れるかどうか、売れたとしても初版部数を売り切り、重版を重ねられるかどうか、その予測が難しい。

初版部数を売り切ってはじめて組版代、材料費の回収ができる。重版を重ねられてはじめて余剰利益の獲得がかなう。だから初版部数を売り切れないとそれは「赤字本」ということになるし、初版部数だけで終わり重版までいかないと出版社はたいした利益を稼ぐことができない。組織体としての出版社の、発展的維持継続が困難になる。

このリスクの高い出版活動を支えていたのが、教科書と啓蒙書だ。

教科書には「固定部数」があり、啓蒙書には少なくとも70年代までは「作れば売れる」時代背景があった。60年代、70年代は専門書出版社の黄金時代だったと言ってよい(80年代、この構図は生きていたが次第に色褪せ、専門書出版社の経営、舵とりが難しくなっていく)。

https://society-zero.com/chienotane/wp-content/uploads/2015/12/専門書出版社 80年代まで-300x237.jpg 300w, https://society-zero.com/chienotane/wp-content/uploads/2015/12/専門書出版社 80年代まで-100x79.jpg 100w" sizes="(max-width: 326px) 100vw, 326px" />

https://society-zero.com/chienotane/wp-content/uploads/2015/12/専門書出版社 80年代まで-300x237.jpg 300w, https://society-zero.com/chienotane/wp-content/uploads/2015/12/専門書出版社 80年代まで-100x79.jpg 100w" sizes="(max-width: 326px) 100vw, 326px" />

研究書が売れるかどうか予測が難しく、売れたとしても何部まで売り伸ばせるか見通しにくいのに対し、教科書はある大学の授業で「指定教科書」となれば、一定の数字を見通せることになる。しかも数年先の数字もある確度で読める。これを「固定部数」という言い方を業界ではする。

だから教科書は研究書に比較して格段に「リスク(予測困難性)」が低いジャンルの専門書だということになる。

また、70年代までは「リベラルアーツ」、教養としての学問に価値を見出す考え方が健在。大学生であることが社会の中である種「エリート」であるという意識があり、大学を卒業してもなにがしかの読書はするものだという通念があった。それと表裏の関係として、論壇というものも隆盛を誇っていた。

「教科書と啓蒙書は売れるのがあたりまえ」が研究書(狭義の専門書)のリスクを吸収し、専門書出版社はそのミッションを遂行していくことが、今に比べるとよほど簡単な時代であった。

「学術書市場の変化と電子書籍」は、有斐閣社長、江草貞治氏のことばとして、次をあげている。

「この三人のお客様※」が弊社の経営をどうのように支えているかというと、教育向け、一般読者向けの本が有斐閣の大きな収益源となり、その収益が実務家、研究者向け書籍の原資となって、学問領域そのものに還元されていくという形で、学術出版を支えている・・・・。継続的な学術出版のためにはこの3つの層に向けた出版のバランスが大切になってきます。

※自社の顧客として想定しているのは「実務家・研究者」、「教育者」、「一般読者」

(続く)