(1)電子ジャーナルで起きた、編集委員会の反乱

(個人用のメモです。議事録ではありません。記事中の図画は、引用元を表記していないものはプレゼン公開資料を使用しています)●学術情報流通の動向2015:オープンアクセスの先にあるもの http://www.slideshare.net/tutiya/2015-55014969 )

学術情報流通の動向2015 | 第17回 図書館総合展 http://www.libraryfair.jp/forum/2015/1840

■概要:オープンアクセスの先にあるもの

2015年11月11日 (水) 10:00 - 11:30

第6会場

講師:土屋 俊 大学評価・学位授与機構教授

主催:図書館総合展運営委員会2014年から2015年にかけての一年間で、実際的オープンアクセスの状況が大きく展開した。国際的な発表論文数の優に10%以上が論文処理費用の著者支払いによって出版される時代が到来し、出版者はその方向への体制を整備しつつある。そのような時代に「購読する図書館」という存在はどうなるのか。それだけでなく学術情報流通の構造全体に変化は生じるのか。さらに学術論文へのオープンアクセスから展開して、データへのオープンアクセス、科学的、学術的営為のオープン化があさりと語られるようになった時代に、もともと秘教的な性格にそのアイデンティティを求めてきた「学問」そのものはどうなるのだろうか。これらの疑問への解答の手掛りを探してみたい。

毎年秋に開催される図書館総合展の中で名物講演となっているのが、元千葉大教授、現在大学評価・学位授与機構教授である土屋 俊氏の講演。今年の講演はLingua誌で起きたある事件の紹介から始まった。

この事件を報じたニュース記事の中に、知のエコシステムを巡るここ十年来の「オープンアクセス」運動の、転換点を指摘するのが土屋氏の見立てだ。

(1)電子ジャーナルで起きた、編集委員会の反乱

(2)デジタル化はオープン化の入り口(のハズだった?)

(3)オープンアクセス運動

(4)出版社による調略

(5)「棄却」が支える、電子ジャーナルの「権威」創出メカニズム

編集委員会の反乱

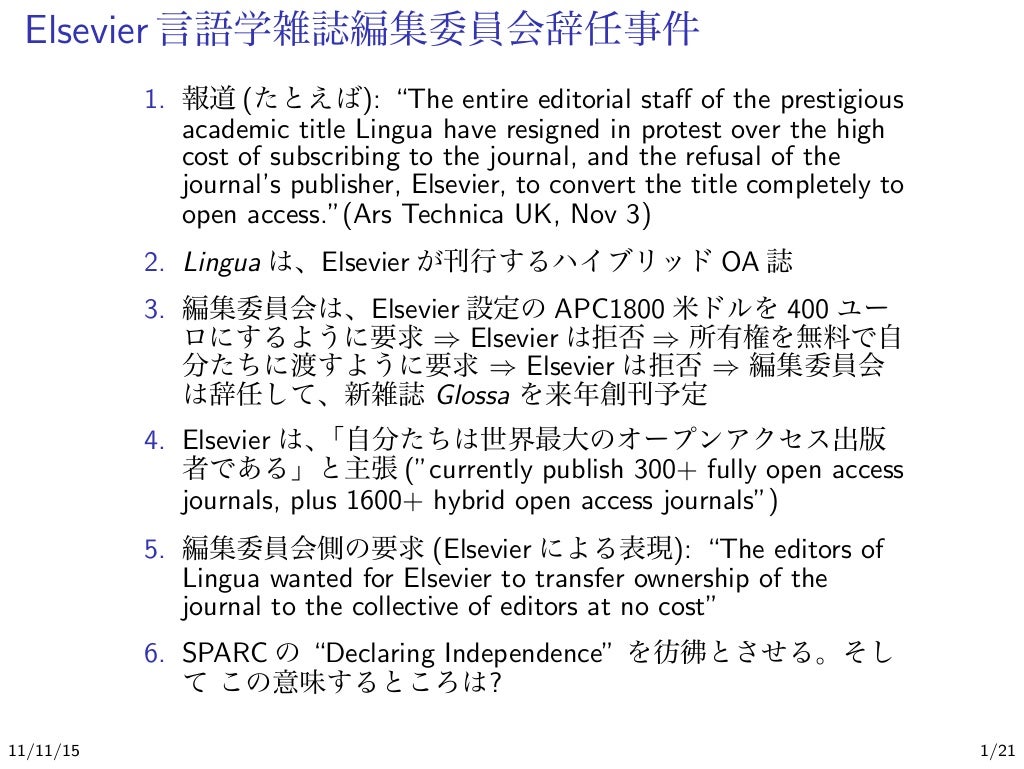

アカデミック出版市場でいまや三大出版社のひとつ、Elsevier社が発行する言語学のトップクラス・ジャーナル(学術専門雑誌)であるLingua誌。そこで2015年11月2日、事件が起きた。

権威あるジャーナルLingua誌の、編集者全6名と編集委員会のメンバー全31名が辞職願を出し、アカデミック世界に対し声明を出した。直ちに11月4日、Elsevier社もコメントを公表、両者一歩も譲らずの構図となった。(●Editors of the Journal Lingua Protest-Quit in Battle for Open Access(WIRED, 2015/11/5) http://www.wired.com/2015/11/editors-of-the-journal-lingua-protest-quit-in-battle-for-open-access/ )

Elsevier 社が発行する(電子)ジャーナルの年間購読料がハーバードのような潤沢な予算をもつ大学にとってすら重すぎる負担となっていること。そして営利での学術専門雑誌刊行への疑問がそもそもの出発点。

具体的には、Lingua誌の編集者全6名と編集委員会のメンバー全31名は、、

・Lingua誌のフルオープンアクセス化

・同誌のオーナーシップを編集者らに無償で譲渡すること

・著者への著作権の帰属

・CC BYの採用

・論文処理費用(APC)の費用引き下げ

を、要求していた。

Elsevier社はこれを拒絶、11月4日のコメントで、

・Lingua誌が言語学分野の権威ある雑誌となるまでには相当の時間と費用がかかったこと

・Lingua誌はすでにハイブリッドオープンアクセスのモデルを採用、著者が望めばオープンアクセスに出来ること

・要求された論文処理費用(APC)では、同誌運営は立ち行かない

などを主張した。

Lingua誌の編集者全6名と編集委員会のメンバー全31名は、フル・オープンアクセスのジャーナル(学術専門雑誌)を新規に立ち上げる計画(ジャーナル名はGlossa。来年1月にはUbiquity Pressから創刊)。

一方、空になった編集委員会の席に新しいメンバーを召集すべく、Elsevier社は活動を始めている。今後研究者は論文をどちらに出すのか、査読メンバーとしてどちらに参加するのか、などいったことについて選択、踏み絵を踏まされる。だからこの事件は、言語学分野の学界を二分しかねない大事件に発展する可能性すらあるのだ。

なにしろ元編集者らはこういう声をあげている。

・Support Glossa:

Glossaに支援を。研究成果はGlossa に投稿し、査読を引き受け、学界全体にその名が知れ渡り高く評価されるよう、サポートしてほしい。

・Do not support Zombie Lingua:

(商業主義、金まみれの)ゾンビと化した Lingua を支援しないこと。学術コミュニティはLingua(の名声と伝統)を盗用すElsevierを助けるべきではない。つまり編集チームの任を引き受けないこと、論文を投稿しないこと、Elsevier のために査読を引き受けないこと。

・Support Fair Open Access in Linguistics:

言語学における公正なオープンアクセスを支援しよう。Lingua の編集チームが辞任して Glossa を立ち上げる大きな運動にサポートを。

・Boycott Elsevier:

Elsevier をボイコットしよう。

(●Language Log » Lingua is dead. Long live Glossa! http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=22162 )

「オープンアクセス」の旗のもとに、知のエコシステムを学術コミュニティの手に取り戻せ。それがこの事件の眼目。裏を返すと商業出版社にとってここ十年来の「オープンアクセス」運動は経営を脅かす厄介な問題。とうとうその最終局面、商業出版から学術コミュニティへの知のエコシステム奪回作戦が学術コミュニティ有利にシフトするきっかけとなる事件か、と受け止めるのは早計。逆だ、というのが土屋氏の意見だった。

なぜならここに至って、(こともあろうに)Elsevier社が、「自分たちは世界最大のオープンアクセス出版者である」と主張しだしたのだから。

ポイントは「カスケードモデル」、そして査読で発生する「棄却」が支える、(電子)ジャーナルの「権威」創出メカニズムにある。